… und ich sage dir, wer du bist. So müsste dieser Satz weitergehen, würde man dem altbekannten Muster folgen. Ganz so ist es sicher nicht, denn das würde bei Weitem zu pauschal klingen. Dennoch können Namen etwas über die Biografie ihrer Träger aussagen, und ich finde, das sollten Autoren bei der Namensfindung für ihre literarischen Figuren berücksichtigen, wenn es sich um fiktionale Texte handelt. Zu unterscheiden sind hierbei nationale, temporale, lokale und soziale Konnotationen.

Die erste Frage, die sich bei der Vergabe eines Namens für eine Figur natürlich stellt, ist die Überlegung, wo diese Figur lebt und welchem Kulturkreis sie angehört. Dies gilt sowohl für eigene Texte als auch für Übersetzungen. Ein Beispiel für die Problematik bei Letzteren sind etwa die „Baskischen Erzählungen“ in der Übersetzung von Hans Josef Vermeer. Dieser berühmte Übersetzungswissenschaftler und Vater der Skopostheorie hat sich mit seiner Übersetzung selbst strikt an diese gehalten. Davon ausgehend, dass eine gute Übersetzung nicht wie eine Übersetzung klingen und beim Leser in der Zielsprache denselben Effekt erzielen soll wie beim Leser in der Sprache des Originals, hat er auch die Namen der Figuren verändert, damit sie für den deutschen Leser nicht „fremd“ klingen. So haben nun in diesen Erzählungen baskische Figuren Namen wie „Hinz“ und „Lutz“. Verfolgt man damit einen bestimmten Zweck – wie Vermeer, der mit seiner Übersetzung ein Anwendungsbeispiel für die Skopostheorie geschaffen hat- , ist ein solches Vorgehen legitim, solange man es für den Leser der Übersetzung an irgendeiner Stelle begründet.

Kategorie: Aktuell

„Im Spiegelschnitt“ von Artur Nickel erschienen

Artur Nickel ist ein Lyriker aus dem Ruhrgebiet, der aufhorchen lässt. Seine Gedichte loten die Zwischenräume zwischen den Worten aus, um darin Sinnpartikel zu finden. Sie sind dem Menschen in der postindustriellen Gesellschaft auf der Spur, wie er ist in seinem Verhältnis

zu sich selbst, der Natur, seinen Mitmenschen zwischen den Kulturen und seinen gesellschaftlichen Bindungen.

Jetzt ist eine Auswahl seiner Gedichte in einem deutsch‐russischen Sammelband erschienen. Der Titel: im spiegelschnitt. Der Band umfasst 65 Gedichte aus seinem bisherigen Werk und den Essay Warum heute Lyrik. gedankensplitter. Ausgewählt und übersetzt hat die Texte Nadeshda Serebryakova aus Kramatorsk/Ukraine, eine versierte Übersetzerin, die schon Werke von Wolfgang Borchert und Rainer Maria Rilke übertragen hat. Sie schreibt: Er (Artur Nickel) beherrscht einen erstaunlichen poetischen Stil: einen emotionalen und intellektuellen zugleich. In seinen Gedichten klingt das Echo der großen Klassik ‐ originelle moderne Rhythmen und ein eigener, einzigartiger, äußerlich bescheidener, aber kraftvoller Klang. Wenn ich überlege, wie man seinen poetischen Stil beschreiben kann, so fallen mir die Worte von N. Nekrasov ein, dass es erforderlich ist, so zu schreiben, „damit es den Wörtern eng, den Gedanken geräumig wäre“. So schreibt Artur Nickel.

Biografie des Autors

„„Im Spiegelschnitt“ von Artur Nickel erschienen“ weiterlesenVorsicht mit Intrigen!

Dass eine Erzählung oder ein Roman durch eine geschickt platzierte Intrige erheblich an Spannung gewinnen kann, ist sicher unbestritten. Allerdings gilt das im Russischen noch wesentlich mehr als im Deutschen. Das liegt jedoch keineswegs daran, dass russische Romanfiguren intriganter wären als deutsche. Vielmehr handelt es sich dabei wieder einmal um einen der hier schon so oft zitierten Falschen Freunde – ein Begriff, der wohl bei kaum einem anderen Thema so passend war wie hier.

So fragte mich kürzlich ein russischsprachiger Bekannter, wie man es auf Deutsch formulieren würde, wenn man ein Werbevideo mit einer Begebenheit oder einem anderen Einstieg beginnt, der die Zuschauer sozusagen „ködern“ soll. Er schlug vor, als Schlagwort das deutsche „Intrige“ dafür zu verwenden, und war ziemlich erstaunt, als ich ihm geradeheraus sagte, dass ich das auf keinen Fall tun würde. Was er meinte, war nämlich das russische „интрига“ in seiner Bedeutung als etwas, das einen neugierig macht.

„Kein leeres Sie – ein innig Du“

Auch wenn die verschiedenen Anredeformen heute vielleicht nicht mehr ganz die intensive Bedeutung haben, die ihnen Puschkin in seinem berühmten Gedicht noch zugeschrieben hat, spielen sie in der täglichen Kommunikation – und damit natürlich auch in der Literatur – noch immer eine mitunter entscheidende Rolle. Da diese Rolle in verschiedenen Kommunikationsgemeinschaften sehr unterschiedlich sein kann, sind auch die Anredeformen immer wieder Gegenstand von Vorträgen zum Thema Interkulturelles Management. So sollen im Wirtschaftsleben Affronts vermieden werden, die im schlimmsten Fall zu einer Trübung der Geschäftsbeziehungen führen könnten.

„„Kein leeres Sie – ein innig Du““ weiterlesenIst jede Äußerung eine Aussage?

Sie ahnen es sicher: Wenn dem so wäre, bedürfte es vermutlich nicht dieses Artikels. Da ich aber immer wieder in Texten auf Passagen treffe, in denen ich den einen Begriff durch den anderen ersetze, möchte ich an dieser Stelle wieder etwas Klarheit ins Dunkel der vermeintlichen Synonyme bringen. Eine Äußerung kann jegliche Art sein, sich oder etwas zu äußern, und zwar auch in Form von Ausrufen („Na, sieh mal einer an!“, „Hört! Hört!“), Interjektionen („Oh!“, „Pfui!“), lautmalerischen Sequenzen („Rums!“, „Hui!“) oder Grußwörtern („Hallo!“, „Tschüss!“). Ganze Bücher widmen sich inzwischen auch den nonverbalen Äußerungen, der sogenannten Körpersprache. Das kann ein geschickt platziertes Räuspern sein, eine im richtigen Moment hochgezogene Augenbraue oder auch die berühmte russische Geste des Schnipsens an den Hals als Antwort auf die Frage nach den Plänen für den Rest des Abends. All das sind durchaus Äußerungen – der Freude, des Erstaunens, der Missbilligung oder einer Absicht. Aussagen jedoch sind es nicht.

„Ist jede Äußerung eine Aussage?“ weiterlesenBuchtipp: „Die geheimnisvolle Pracht der Städte des Goldenen Rings“ von Susanne Pfau

Die Geheimnisse Russlands in einem Buch erkunden

Die Gmünder VHS-Dozentin Dr. Susanne Pfau entführt in die

geheimnisvolle Pracht der Städte des Goldenen Rings.

Russland ist derzeit in aller Munde, aber dass dies so ist, das

ist meist in der Politik begründet. Unstimmigkeiten, politische

Machtspiele, die „Annexion“ der Krim, die Sanktionen

dominierten vor ein paar Jahren den medialen Alltag. Dabei ist Russland kulturell seit Jahrhunderten eng mit Deutschland verbunden, die Schätze Russlands geraten aus dem Fokus. Dr. Susanne Pfau will das mit einem reichhaltig bebilderten Buch über den sagenumwobenen Goldenen Ring ändern. Viele werden sich zunächst einmal fragen, was ist der Goldene Ring überhaupt?

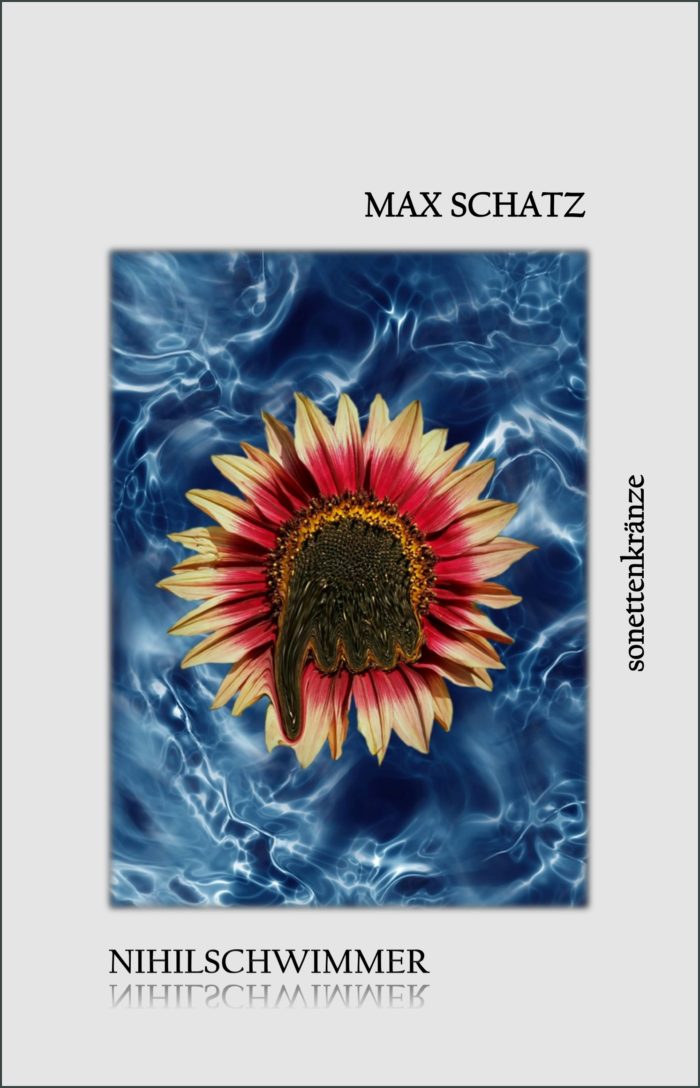

Erster Lyrikband von Max Schatz mit dem Titel „NIHILSCHWIMMER“ ist erschienen

Bereits seit dem 18. Jahrhundert gibt es die strenge poetische Form des Sonettenkranzes: 14 Sonette, die jeweils letzte Zeile wiederholt sich als die erste Zeile eines nächsten Sonetts, das 15. „Meistersonett“ fasst dann alle Anfangs- bzw. Endzeilen gemäß ihrer Reihenfolge zusammen.

Der zweisprachige Autor Max Schatz holt die alte, doch immer noch als ein dichterischer Kraftakt geltende Form ins 21. Jahrhundert und füllt sie mit modernem Inhalt. Sein erster Lyrikband „Nihilschwimmer“ versammelt – was es so bisher noch nicht gab – alle seine deutschen Sonettenkränze unter einem Buchdeckel. Jedes dieser Langgedichte erzählt eine Geschichte: Ein lyrisches Ich, das zeitlebens nicht in seinem Element ist … doch gezwungen, darin zu bleiben … stets auf der Reise zu, auf der Suche nach … irgendeine Wahrheit ablehnend, im Dunkel des Lebens am Ariadnefaden entlang … zurück zum Sinn.

Lesen Sie dazu eine ausführliche Rezension in der Moskauer Deutschen Zeitung. (Juli, 2020).

Hrsg. vom BKDR und dem Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V.

Bestellungen unter: kontakt (at) ostbooks (punkt) de

NIHILSCHWIMMER, von Max Schatz, Sonettenkränze, ISBN 978-3-947270-09-5, Taschenbuch, ostbooks buchstudio, Preis: 10,00 € (D)

Roman „Wir selbst“ von Gerhard Sawatzky erstmals in Buchform erschienen

von Nina Paulsen

„Es ist ein Text, der zum kulturellen Gedächtnis gehört.“ (Prof. Dr. Carsten Gansel, der Herausgeber)

Es ist ein Text, der zum kulturellen Gedächtnis gehört, und dies stark zu machen, das scheint mir wichtig. Unabhängig davon halte ich es für eine grundsätzliche Aufgabe von Literaturwissenschaft, das Gedächtnis zu bewahren und sich auch nicht von Gegenstimmen, die es hier wie da gibt, abhalten zu lassen“, sagt der Literaturwissenschaftler und Herausgeber, Prof. Dr. Carsten Gansel, über den Roman „Wir selbst“ von Gerhard Sawatzky (1901-1944), der Anfang März 2020 im Verlag Galiani Berlin – mehr als 80 Jahren nach seinem Verbot und über 30 Jahre nach der Veröffentlichung der gekürzten Fassung im Literaturalmanach „Heimatliche Weiten“ (1984-1988) – erstmals in Buchform erschienen ist. Der nachstehende Beitrag erzählt über das tragische Schicksal des Autors und das zuerst verschollene Manuskript, über die Bemühungen um die Veröffentlichung des Romans „Wir selbst“ in den 1980er Jahren und heute, den Symbolcharakter des Titels über Jahrzehnte hinweg sowie die Bedeutung des Werkes für die Erinnerungskultur der russlanddeutschen Volksgruppe.

Sawatzkys großer Gesellschaftsroman, der zu Lebzeiten des Autors nie erschienen war und erst in den 1980er Jahren im Almanach „Heimatliche Weiten“ (Moskau) zensiert veröffentlicht werden konnte, ist das „bedeutendste Werk der sowjetdeutschen Vorkriegsliteratur“ (nach Woldemar Ekkert, 1910-1991), das mit der Behandlung des Lebens der Wolgadeutschen in der Zwischenkriegszeit ein untergegangenes Stück Zeitgeschichte darstellt. „Wir selbst“ erzählt von einer untergegangenen Welt, derjenigen der ASSR der Wolgadeutschen (1918-1941). Im häufigen Szenenwechsel zwischen Land und Stadt beschreibt der Roman entscheidende Momente im Leben der Wolgadeutschen von 1920 bis 1937: die Auswirkungen der Oktoberrevolution 1917, den Bürgerkrieg, die Etablierung der Sowjetmacht, den offenen und getarnten Klassenkampf, die Kollektivierung und Industrialisierung.

„Auch wenn Sawatzky schon beim Schreiben die Angst vor stalinistischen Säuberungsaktionen im Nacken saß und er manches unterschlug bzw. beschönigte – sein Buch ist ein höchst bedeutendes Zeitzeugnis“, ist in der Verlagsvorschau zum Buch nachzulesen. Der Herausgeber Carsten Gansel (geb. 1955, Professor für Neuere Deutsche Literatur und Mediendidaktik in Gießen) hat die einzigartige Edition mit einem aufschlussreichen Nachwort und dokumentarischem Material zur Wolgadeutschen Republik und ihrer Literatur versehen.

Hugo Wormsbecher: „… ein großes Ereignis für unsere ganze Literatur, für unsere Kultur, für unsere Geschichte …“

Gerhard Sawatzky wurde 1901 in der Südukraine geboren, verbrachte seine Kindheit in Westsibirien und studierte am Leningrader Pädagogischen Herzen-Institut. Danach arbeitete er zuerst als Lehrer, dann als Journalist und Autor im Wolgagebiet. Sawatzky, der als wichtigster Literat der jüngeren Generation der Wolgadeutschen und Vorkämpfer einer eigenständigen „sowjetdeutschen“ Literatur galt, vollendete 1937 sein Werk „Wir selbst“. Noch bevor der Roman, der bereits in Druckvorbereitung war, veröffentlicht wurde, wurde Sawatzky Ende 1938 verhaftet und starb 1944 im GULag Solikamsk. Sawatzkys Witwe Sophie Sawatzky gelang es jedoch, bei der Deportation nach Sibirien unter dramatischen Umständen das ursprüngliche Manuskript zu retten. In den Jahren 1984 bis 1988 wurde der Roman erstmals in voller Fassung (allerdings bearbeitet und zensiert) im Almanach „Heimatliche Weiten“ veröffentlicht.

Zur Bedeutung der Veröffentlichung des Romans „Wir selbst“ erstmals in Buchform schreibt Hugo Wormsbecher (geb. 1938, wohnhaft in Moskau, 1981-1989 Chefredakteur des Literaturalmanachs „Heimatliche Weiten“):

„Schon das erste Erscheinen des Romans von Gerhard Sawatzky in den 1980er Jahren im Literaturalmanach ‚Heimatliche Weiten‘, ein halbes Jahrhundert nach seiner Fertigstellung in der ASSR der Wolgadeutschen und dann seinem baldigen Verbot, war ein großes Ereignis für die Neuentdeckung der bis dahin gesamt verbotenen Vorkriegsliteratur der Russlanddeutschen. Wie auch einige Jahre zuvor die Gründung des Almanachs ein großes Ereignis für unsere ganze Literatur, für unsere Kultur, für unsere Geschichte war.

„Roman „Wir selbst“ von Gerhard Sawatzky erstmals in Buchform erschienen“ weiterlesenBuchtipp: Nelli Kosskos neues Buch „Wie Sand zwischen meinen Fingern“ ist erschienen

Es ist ein unstetes Leben, das die russlanddeutsche Journalistin führt, führen muss – so wollte es die ereignisschwangere Zeit Mitte des 20. Jahrhunderts, so wollten es die Umstände: nach einer dreißigjährigen und übrigens nicht freiwilligen Odyssee von der Schwarzmeerküste über Polen nach Dresden und zurück in die UdSSR bis an die Beringstraße, kehrt sie 1975 in ihre Wahlheimat, nach Deutschland zurück. Sie liebt das Land ihrer Urahnen, hat es schon immer über alles geliebt, seit sie denken kann, weil sie überzeugt ist: es ist der Ort, an dem sie und ihresgleichen endlich heimisch werden können nach den vielen Jahrzehnten der Suche nach einem Platz an der Sonne. Das Gefühl wurde ihr von der Mutter, einer Deutschen aus dem Schwarzmeergebiet von Kindesbeinen an eingebläut.

Doch angekommen muss nicht gleich heißen angenommen. Die Protagonistin des Buches, die an eigener Haut gespürt bekommen hat, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist, muss nun erst mal mit Verwunderung feststellen, dass der bloße Wunsch Dazu-gehören-zu-wollen bei Weitem nicht ausreicht, um dieses Ziel zu erreichen, und dass die neue Heimat erst erobert und die neuen Mitbürger überzeugt werden müssen. Über Erfolge und Misserfolge, über kleine Siege und große Niederlagen, über Fortschritte und Verluste, Stolpersteine und Freuden auf diesem Weg berichtet dieses Buch, das exemplarisch für viele Schicksale der russlanddeutschen Heimkehrer steht.

Das Buch wurde herausgegeben vom Bayerischen Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR Verlag). In Übersetzung von Carola Jürchott. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte den BKDR Verlag unter: kontakt [at] bkdr.de

Gedichte, die das Leben feiern!

Zur Erscheinung des Buches „Orchester der Hoffnung unter der Leitung der Liebe“ von Andreas A. Peters. Gedichte & Lieder. Fotografien Christian Weingartner. Bernardus-Verlag, 2019

Manchmal kommen die Gedichte von Andreas Andrej Peters wie kleine, verspielte Kinderlieder daher. Dann haben sie Klang, Rhythmus und scheuen weder schiefe Reime noch schräge Bilder. Es ist das Unvollkommene, das sie auf eine überraschende Weise unantastbar macht, ja mehr noch: das sie pathetisch funkeln lässt in einer Zeit, die den Lobpreis verlernt zu haben scheint und selbst den Kindern jede liedhafte Poesie vorenthält.

Manchmal sind diese Gedichte auch sehr kämpferisch angelegt. Andreas Andrej Peters ist ein bibelfester Lyriker, ein bekenntnishafter Autor, der aus seinem christlichen Glauben in einer glaubensentwöhnten Zeit keinen Hehl macht. Warum auch? Für Zweifler, zu denen ich mich selbst immer wieder zähle, bleiben viele Fragen. Aber es ist das Verdienst von Andreas Andrej Peters, dass er uns, fest verankert im Horizont seines Glaubens, zum Widerspruch provoziert, zur Auseinandersetzung anstiftet. Das Christentum ist für ihn keine Reminiszenz an die Kindheit und keine kulturelle Staffage, schon gar keine ideologische Verbrämung des Abendlandes, sondern Lebenswirklichkeit im Hier und Heute.

„Gedichte, die das Leben feiern!“ weiterlesen