Dass man Texte, und zwar vor allem literarische, nicht wortwörtlich übersetzen kann, wird spätestens dann auch dem Letzten klar, der es bis dahin noch nicht gewusst hat, wenn er das Produkt einer maschinellen Übersetzung in den Händen hält. Die Forderung, „nicht Wort für Wort, sondern Sinn für Sinn“ zu übersetzen, stellte bereits Hieronymus auf, der heute als Schutzpatron der Übersetzerzunft gilt. Sie findet sich später in Martin Luthers „Sendbrief vom Dolmetschen“ ebenso wieder wie in Fausts Monolog in der Szene „Studierzimmer“ im ersten Teil der berühmten Tragödie von Goethe.

So weit, so klar. Inzwischen gehen Menschen, die mehrere Sprachen beherrschen, jedoch mitunter noch einen Schritt weiter. So hört man, dass sich, je nachdem, in welcher Sprache man gerade kommuniziert, auch die Denkweise ein wenig ändert.

Autor: Artur

Ist jede Äußerung eine Aussage?

Sie ahnen es sicher: Wenn dem so wäre, bedürfte es vermutlich nicht dieses Artikels. Da ich aber immer wieder in Texten auf Passagen treffe, in denen ich den einen Begriff durch den anderen ersetze, möchte ich an dieser Stelle wieder etwas Klarheit ins Dunkel der vermeintlichen Synonyme bringen. Eine Äußerung kann jegliche Art sein, sich oder etwas zu äußern, und zwar auch in Form von Ausrufen („Na, sieh mal einer an!“, „Hört! Hört!“), Interjektionen („Oh!“, „Pfui!“), lautmalerischen Sequenzen („Rums!“, „Hui!“) oder Grußwörtern („Hallo!“, „Tschüss!“). Ganze Bücher widmen sich inzwischen auch den nonverbalen Äußerungen, der sogenannten Körpersprache. Das kann ein geschickt platziertes Räuspern sein, eine im richtigen Moment hochgezogene Augenbraue oder auch die berühmte russische Geste des Schnipsens an den Hals als Antwort auf die Frage nach den Plänen für den Rest des Abends. All das sind durchaus Äußerungen – der Freude, des Erstaunens, der Missbilligung oder einer Absicht. Aussagen jedoch sind es nicht.

„Ist jede Äußerung eine Aussage?“ weiterlesenBuchtipp: „Die geheimnisvolle Pracht der Städte des Goldenen Rings“ von Susanne Pfau

Die Geheimnisse Russlands in einem Buch erkunden

Die Gmünder VHS-Dozentin Dr. Susanne Pfau entführt in die

geheimnisvolle Pracht der Städte des Goldenen Rings.

Russland ist derzeit in aller Munde, aber dass dies so ist, das

ist meist in der Politik begründet. Unstimmigkeiten, politische

Machtspiele, die „Annexion“ der Krim, die Sanktionen

dominierten vor ein paar Jahren den medialen Alltag. Dabei ist Russland kulturell seit Jahrhunderten eng mit Deutschland verbunden, die Schätze Russlands geraten aus dem Fokus. Dr. Susanne Pfau will das mit einem reichhaltig bebilderten Buch über den sagenumwobenen Goldenen Ring ändern. Viele werden sich zunächst einmal fragen, was ist der Goldene Ring überhaupt?

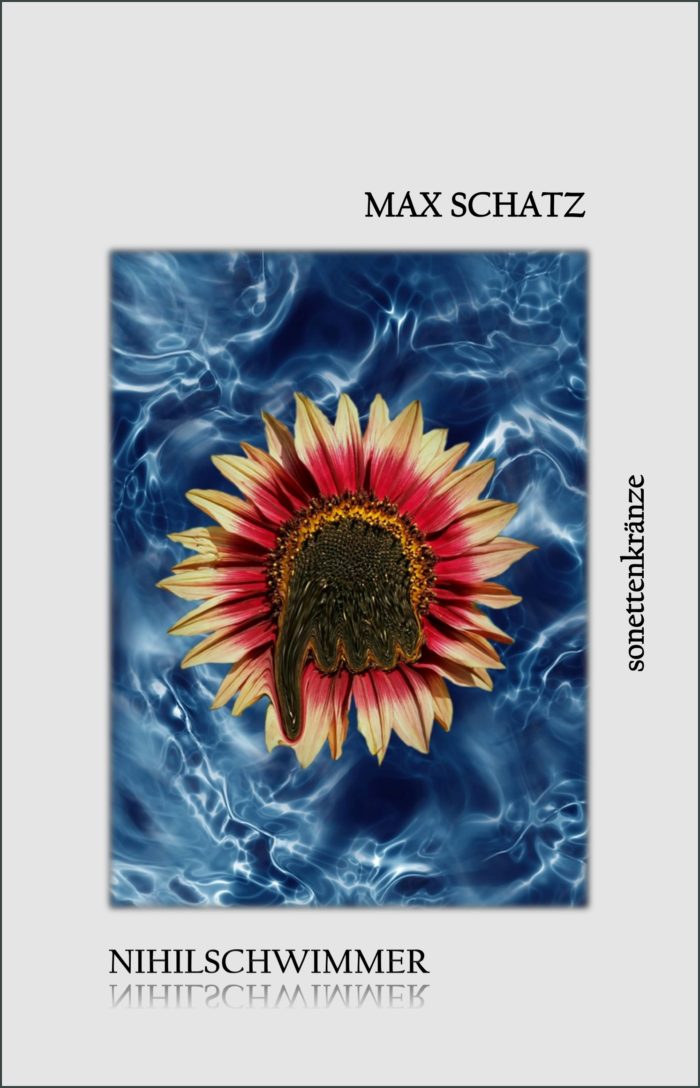

Erster Lyrikband von Max Schatz mit dem Titel „NIHILSCHWIMMER“ ist erschienen

Bereits seit dem 18. Jahrhundert gibt es die strenge poetische Form des Sonettenkranzes: 14 Sonette, die jeweils letzte Zeile wiederholt sich als die erste Zeile eines nächsten Sonetts, das 15. „Meistersonett“ fasst dann alle Anfangs- bzw. Endzeilen gemäß ihrer Reihenfolge zusammen.

Der zweisprachige Autor Max Schatz holt die alte, doch immer noch als ein dichterischer Kraftakt geltende Form ins 21. Jahrhundert und füllt sie mit modernem Inhalt. Sein erster Lyrikband „Nihilschwimmer“ versammelt – was es so bisher noch nicht gab – alle seine deutschen Sonettenkränze unter einem Buchdeckel. Jedes dieser Langgedichte erzählt eine Geschichte: Ein lyrisches Ich, das zeitlebens nicht in seinem Element ist … doch gezwungen, darin zu bleiben … stets auf der Reise zu, auf der Suche nach … irgendeine Wahrheit ablehnend, im Dunkel des Lebens am Ariadnefaden entlang … zurück zum Sinn.

Lesen Sie dazu eine ausführliche Rezension in der Moskauer Deutschen Zeitung. (Juli, 2020).

Hrsg. vom BKDR und dem Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V.

Bestellungen unter: kontakt (at) ostbooks (punkt) de

NIHILSCHWIMMER, von Max Schatz, Sonettenkränze, ISBN 978-3-947270-09-5, Taschenbuch, ostbooks buchstudio, Preis: 10,00 € (D)

Gewaltenteilung einmal anders

Dem in der Überschrift genannten Begriff begegnen wir in den Medien immer wieder, und bereits in der Schule wird den Kindern diese Grundlage der Demokratie beigebracht. Sie wissen, was Legislative, Judikative und Exekutive sind, aber über die grammatischen Besonderheiten des Substantivs „Gewalt“ machen sie sich häufig keinerlei Gedanken. Dass es sich hierbei in den meisten Fällen (abhängig von der Bedeutung) um ein Singularetantum handelt, also ein Wort, das nur in der Einzahl vorkommt, ist vielen sicher eher intuitiv bewusst. So gibt es die Form „Gewalten“ nur im Zusammenhang mit der Gewaltenteilung oder aber den Naturgewalten. Sowohl die Gewalt als physischer (oder auch psychischer) Übergriff als auch die juristisch relevante höhere Gewalt existieren, ungeachtet ihrer Stärke, nur im Singular.

Auch in den Texten, die ich zum Korrekturlesen bekomme, stellt diese Spezifik in der Regel keine große Schwierigkeit dar. Anders sieht es hingegen mit den Adjektiven aus, die mit dem Wort „Gewalt“ gebildet werden können. So ist beispielsweise häufig von der „gewalttätigen Vertreibung der Wolgadeutschen“ die Rede. Diese Tatsache ist zwar völlig unbestritten, allerdings ist die Formulierung sprachlich dennoch nicht korrekt, da es zwei Adjektive gibt, die von dem Substantiv „Gewalt“ abstammen: „gewalttätig“ und „gewaltsam“.

Roman „Wir selbst“ von Gerhard Sawatzky erstmals in Buchform erschienen

von Nina Paulsen

„Es ist ein Text, der zum kulturellen Gedächtnis gehört.“ (Prof. Dr. Carsten Gansel, der Herausgeber)

Es ist ein Text, der zum kulturellen Gedächtnis gehört, und dies stark zu machen, das scheint mir wichtig. Unabhängig davon halte ich es für eine grundsätzliche Aufgabe von Literaturwissenschaft, das Gedächtnis zu bewahren und sich auch nicht von Gegenstimmen, die es hier wie da gibt, abhalten zu lassen“, sagt der Literaturwissenschaftler und Herausgeber, Prof. Dr. Carsten Gansel, über den Roman „Wir selbst“ von Gerhard Sawatzky (1901-1944), der Anfang März 2020 im Verlag Galiani Berlin – mehr als 80 Jahren nach seinem Verbot und über 30 Jahre nach der Veröffentlichung der gekürzten Fassung im Literaturalmanach „Heimatliche Weiten“ (1984-1988) – erstmals in Buchform erschienen ist. Der nachstehende Beitrag erzählt über das tragische Schicksal des Autors und das zuerst verschollene Manuskript, über die Bemühungen um die Veröffentlichung des Romans „Wir selbst“ in den 1980er Jahren und heute, den Symbolcharakter des Titels über Jahrzehnte hinweg sowie die Bedeutung des Werkes für die Erinnerungskultur der russlanddeutschen Volksgruppe.

Sawatzkys großer Gesellschaftsroman, der zu Lebzeiten des Autors nie erschienen war und erst in den 1980er Jahren im Almanach „Heimatliche Weiten“ (Moskau) zensiert veröffentlicht werden konnte, ist das „bedeutendste Werk der sowjetdeutschen Vorkriegsliteratur“ (nach Woldemar Ekkert, 1910-1991), das mit der Behandlung des Lebens der Wolgadeutschen in der Zwischenkriegszeit ein untergegangenes Stück Zeitgeschichte darstellt. „Wir selbst“ erzählt von einer untergegangenen Welt, derjenigen der ASSR der Wolgadeutschen (1918-1941). Im häufigen Szenenwechsel zwischen Land und Stadt beschreibt der Roman entscheidende Momente im Leben der Wolgadeutschen von 1920 bis 1937: die Auswirkungen der Oktoberrevolution 1917, den Bürgerkrieg, die Etablierung der Sowjetmacht, den offenen und getarnten Klassenkampf, die Kollektivierung und Industrialisierung.

„Auch wenn Sawatzky schon beim Schreiben die Angst vor stalinistischen Säuberungsaktionen im Nacken saß und er manches unterschlug bzw. beschönigte – sein Buch ist ein höchst bedeutendes Zeitzeugnis“, ist in der Verlagsvorschau zum Buch nachzulesen. Der Herausgeber Carsten Gansel (geb. 1955, Professor für Neuere Deutsche Literatur und Mediendidaktik in Gießen) hat die einzigartige Edition mit einem aufschlussreichen Nachwort und dokumentarischem Material zur Wolgadeutschen Republik und ihrer Literatur versehen.

Hugo Wormsbecher: „… ein großes Ereignis für unsere ganze Literatur, für unsere Kultur, für unsere Geschichte …“

Gerhard Sawatzky wurde 1901 in der Südukraine geboren, verbrachte seine Kindheit in Westsibirien und studierte am Leningrader Pädagogischen Herzen-Institut. Danach arbeitete er zuerst als Lehrer, dann als Journalist und Autor im Wolgagebiet. Sawatzky, der als wichtigster Literat der jüngeren Generation der Wolgadeutschen und Vorkämpfer einer eigenständigen „sowjetdeutschen“ Literatur galt, vollendete 1937 sein Werk „Wir selbst“. Noch bevor der Roman, der bereits in Druckvorbereitung war, veröffentlicht wurde, wurde Sawatzky Ende 1938 verhaftet und starb 1944 im GULag Solikamsk. Sawatzkys Witwe Sophie Sawatzky gelang es jedoch, bei der Deportation nach Sibirien unter dramatischen Umständen das ursprüngliche Manuskript zu retten. In den Jahren 1984 bis 1988 wurde der Roman erstmals in voller Fassung (allerdings bearbeitet und zensiert) im Almanach „Heimatliche Weiten“ veröffentlicht.

Zur Bedeutung der Veröffentlichung des Romans „Wir selbst“ erstmals in Buchform schreibt Hugo Wormsbecher (geb. 1938, wohnhaft in Moskau, 1981-1989 Chefredakteur des Literaturalmanachs „Heimatliche Weiten“):

„Schon das erste Erscheinen des Romans von Gerhard Sawatzky in den 1980er Jahren im Literaturalmanach ‚Heimatliche Weiten‘, ein halbes Jahrhundert nach seiner Fertigstellung in der ASSR der Wolgadeutschen und dann seinem baldigen Verbot, war ein großes Ereignis für die Neuentdeckung der bis dahin gesamt verbotenen Vorkriegsliteratur der Russlanddeutschen. Wie auch einige Jahre zuvor die Gründung des Almanachs ein großes Ereignis für unsere ganze Literatur, für unsere Kultur, für unsere Geschichte war.

„Roman „Wir selbst“ von Gerhard Sawatzky erstmals in Buchform erschienen“ weiterlesenBuchtipp: Nelli Kosskos neues Buch „Wie Sand zwischen meinen Fingern“ ist erschienen

Es ist ein unstetes Leben, das die russlanddeutsche Journalistin führt, führen muss – so wollte es die ereignisschwangere Zeit Mitte des 20. Jahrhunderts, so wollten es die Umstände: nach einer dreißigjährigen und übrigens nicht freiwilligen Odyssee von der Schwarzmeerküste über Polen nach Dresden und zurück in die UdSSR bis an die Beringstraße, kehrt sie 1975 in ihre Wahlheimat, nach Deutschland zurück. Sie liebt das Land ihrer Urahnen, hat es schon immer über alles geliebt, seit sie denken kann, weil sie überzeugt ist: es ist der Ort, an dem sie und ihresgleichen endlich heimisch werden können nach den vielen Jahrzehnten der Suche nach einem Platz an der Sonne. Das Gefühl wurde ihr von der Mutter, einer Deutschen aus dem Schwarzmeergebiet von Kindesbeinen an eingebläut.

Doch angekommen muss nicht gleich heißen angenommen. Die Protagonistin des Buches, die an eigener Haut gespürt bekommen hat, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist, muss nun erst mal mit Verwunderung feststellen, dass der bloße Wunsch Dazu-gehören-zu-wollen bei Weitem nicht ausreicht, um dieses Ziel zu erreichen, und dass die neue Heimat erst erobert und die neuen Mitbürger überzeugt werden müssen. Über Erfolge und Misserfolge, über kleine Siege und große Niederlagen, über Fortschritte und Verluste, Stolpersteine und Freuden auf diesem Weg berichtet dieses Buch, das exemplarisch für viele Schicksale der russlanddeutschen Heimkehrer steht.

Das Buch wurde herausgegeben vom Bayerischen Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR Verlag). In Übersetzung von Carola Jürchott. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte den BKDR Verlag unter: kontakt [at] bkdr.de

Es irrt der Mensch, solang er strebt

Dieses berühmte Zitat aus dem „Prolog im Himmel“, der den ersten Teil von Goethes „Faust“ einleitet, ist sicher den meisten bekannt, und so bietet es auch den perfekten Einstieg in das Thema dieses Beitrags. Häufig stoße ich nämlich beim Lektorieren von Texten auf Formulierungen, in denen die Begriffe „Streben“ und „Bestreben“ verwechselt werden, weil sie für komplette Synonyme gehalten werden, was jedoch im Deutschen nicht der Fall ist.

So kann es durchaus Bestrebungen geben, diese Bedeutungen zu vereinheitlichen, danach zu streben wäre jedoch sicher zu viel des Guten. Auch hier steckt, wie so häufig, der Teufel im Detail. Während das Streben darauf ausgerichtet ist, ein großes und ganzheitliches Ziel zu erreichen (das Streben nach Macht, das Streben nach Geld oder, wie im Falle Fausts, das Streben nach Erkenntnis), können Bestrebungen auch auf kleinere oder Etappenziele gerichtet sein.

Das Streben ist mit einem hohen Maß an Aufwand und Anstrengung verbunden. Nicht umsonst unterstellt man einem Streber implizit, er würde Tag und Nacht an nichts anderes als an die Schule denken. Das Bestreben hingegen ist einfach der Ausdruck einer Absicht oder eines Ziels.

So findet man bei der Begriffsdefinition im Duden auch beim „Streben“ Attribute wie „energisch, zielbewusst, unbeirrt“ und die Erklärung „mit aller Kraft […] danach trachten, etwas Bestimmtes zu erreichen“, während das Bestreben lediglich dem Bemühen ohne eine weitere Verstärkung gleichgesetzt wird.

Gedichte, die das Leben feiern!

Zur Erscheinung des Buches „Orchester der Hoffnung unter der Leitung der Liebe“ von Andreas A. Peters. Gedichte & Lieder. Fotografien Christian Weingartner. Bernardus-Verlag, 2019

Manchmal kommen die Gedichte von Andreas Andrej Peters wie kleine, verspielte Kinderlieder daher. Dann haben sie Klang, Rhythmus und scheuen weder schiefe Reime noch schräge Bilder. Es ist das Unvollkommene, das sie auf eine überraschende Weise unantastbar macht, ja mehr noch: das sie pathetisch funkeln lässt in einer Zeit, die den Lobpreis verlernt zu haben scheint und selbst den Kindern jede liedhafte Poesie vorenthält.

Manchmal sind diese Gedichte auch sehr kämpferisch angelegt. Andreas Andrej Peters ist ein bibelfester Lyriker, ein bekenntnishafter Autor, der aus seinem christlichen Glauben in einer glaubensentwöhnten Zeit keinen Hehl macht. Warum auch? Für Zweifler, zu denen ich mich selbst immer wieder zähle, bleiben viele Fragen. Aber es ist das Verdienst von Andreas Andrej Peters, dass er uns, fest verankert im Horizont seines Glaubens, zum Widerspruch provoziert, zur Auseinandersetzung anstiftet. Das Christentum ist für ihn keine Reminiszenz an die Kindheit und keine kulturelle Staffage, schon gar keine ideologische Verbrämung des Abendlandes, sondern Lebenswirklichkeit im Hier und Heute.

„Gedichte, die das Leben feiern!“ weiterlesenFremdwörter sind Glückssache

„Wenn Sie ein Wort nicht kennen, latinisieren Sie!“

Dieser Rat, der uns im Studium im Dolmetschunterricht vermittelt wurde, mag einen beim Simultandolmetschen vor peinlichen Pausen und dem Verlust des roten Fadens bewahren, in der Übersetzungspraxis jedoch kann er sich häufig als fatal erweisen. Korrigiert man nämlich einen Text, der das Ergebnis dieser Maxime sein könnte, hat man häufiger den Eindruck, das in der Überschrift zitierte Bonmot könnte tatsächlich zutreffen.

Da liest man dann unter Umständen von einem „Naturmort“, das im Deutschen nicht einmal, wie im Französischen, „nature morte“ genannt wird, sondern als „Stillleben“ in die Kunstgeschichte eingegangen ist, oder muss im historischen Kontext erst einmal darauf kommen, dass mit der „Arena der Kampfhandlungen“ ein „Kriegsschauplatz“ gemeint ist.

Auch wenn das Thema der falschen Freunde hier schon behandelt wurde, möchte ich heute im Zusammenhang mit den Fremdwörtern noch einmal genauer darauf eingehen. Es ist nämlich, wie die obigen Beispiele belegen, mitnichten so, dass Fremdwörter in allen Sprachen dasselbe bedeuten. „Fremdwörter sind Glückssache“ weiterlesen