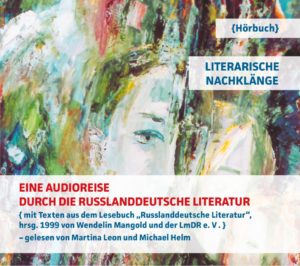

Russlanddeutsche Literatur ist in Deutschland wenig bekannt. Aus diesem Grund konzipierten wir gemeinsam mit der LmDR e. V. im Frühjahr 2021 das Projekt „Russlanddeutsche Literatur online“. In Kooperation mit dem Bayerischen Kulturzentrum der Deutschen aus Russland und dem Kulturreferat für Russlanddeutsche (Detmold) entstanden nun professionelle Audioaufnahmen von Texten der Autorinnen und Autoren wie z. B. Nora Pfeffer, Johann Warkentin, Viktor Heinz und vielen anderen. Eingelesen von Martina Leon und Michael Helm. Gefördert wurde das Projekt durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Vor allem die älteren Texte von sogenannten „Klassikern“ sind hierzulande entweder nur schwer oder gar nicht zu bekommen. Selbst wenn sie zugänglich sind und hier und da (leider selten im regulären Buchhandel) erworben werden können, wissen nur wenige Literaturkenner diese literarischen Raritäten zu schätzen. Um diesen Texten ein Stück an die breite Öffentlichkeit zu verhelfen, wurde das Hörbuch mit dem Titel „Literarische Nachklänge“ (bestehend aus 2 CDs) produziert. Die Textauswahl zu diesen Aufnahmen basiert auf dem Lesebuch „Russlanddeutsche Literatur“, welches der russlanddeutsche Autor und Germanist Dr. Wendelin Mangold bereits 1999 zusammengestellt hatte.

„„Literarische Nachklänge“ – Hörbuch mit Texten russlanddeutscher Autorinnen und Autoren erschienen“ weiterlesen